エンバーポイントホールディングス株式会社

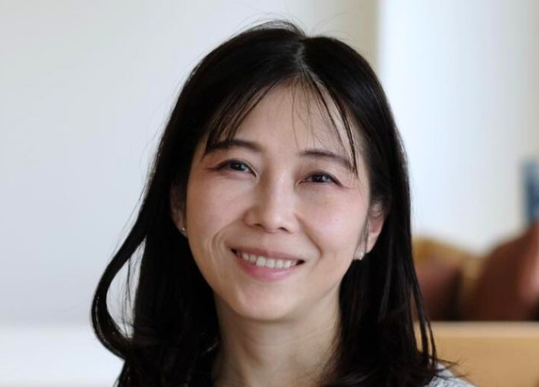

CAO/執行役員

春日 理恵

コーポレート管理部門を統括し、エンバーポイント株式会社を含むグループ全体の人事・総務・法務業務を横断的に担う。採用戦略から契約・購買まで、バックオフィス全体に深く関わる立場として、組織づくりの実践に取り組む。

25年にわたりメール配信サービス「Mail Publisher」を提供してきたエンバーポイント株式会社。安定した基盤のもと、新たなチャネルやプロダクトを展開する同社では、どのようにエンジニア採用を捉え、組織をつくっているのでしょうか。人事・総務・法務を統括する春日さんに、採用戦略の変遷から現場との連携、今後の展望までを伺いました。

会社のフェーズに合わせて、採用は「数名ずつ着実に」

エンバーポイント社では、どのような事業を展開されているのでしょうか?

当社は、1999年の創業以来、メール配信サービス「Mail Publisher」の提供を中心に、企業のマーケティング活動を支援してきました。このプロダクトは現在でも多くの上場企業で導入されており、顧客基盤も非常に安定しています。さらに近年は、SMSなど、より多様なチャネルを組み合わせたマーケティング支援にも注力しており、メールにとどまらない形でのサービス拡張が進んでいます。

エンジニアの採用数はどのように変化していますか?

採用人数は、2023年が17名、2024年は24名と、少しずつ増えています。1999年の創業以来、主力であるメール配信サービス「Mail Publisher」が非常に安定した収益を生み出しており、既存サービスの運用に多くの増員は必要としていないため、毎年少数の採用を行っています。

新規チャネルの立ち上げに際しては、どのように採用を進めていますか?

2020年以降は新たなマーケティングチャネルやサービスの開発に力を入れており、そのフェーズに応じてエンジニアの採用を進めています。とはいえ、採用は常に「必要なところに必要な人を」という考え方に基づき、年に数名ずつ、着実に増やしていくスタイルです。計画と実際の事業フェーズを見ながら、無理なく、リスクを抑えた増員をしています。

「業務委託と正社員は違う」現場とのすり合わせで失敗を減らす

採用活動の中で、印象に残っている“失敗”にはどのようなものがありましたか?

現場が業務委託の採用と同じ感覚で正社員を採用しようするケースです。たとえば「即戦力だから大丈夫」と短時間で判断してしまい、ポテンシャルやカルチャーフィットを深く見ないまま入社に至った結果、早期退職やミスマッチが発生しました。

こうした課題に対して、どのような改善策を講じていますか?

現場と人事の目線をそろえることの重要性を、こうした失敗から痛感しています。現在は、選考前に「どんな人材が本当に必要か」を明文化したチェックリストを各部門に記入してもらっています。

「安定志向 or 挑戦志向」「慎重か即断型か」など6〜7軸で分け、理想とする人物像を明確化。その上で面接評価のすり合わせをすることで、採用後のギャップを最小限に抑えています。

スカウトは“手段の一つ” コンテンツで「知ってもらう仕組み」へ

先ほどの失敗とは別に、採用活動において苦労したのはどんなことですか?

スカウトにはかなり苦労しています。これまでに、スカウトの文面を色々試行錯誤してみたのですが、応募率には大きな変化が見られませんでした。「正直、やる意味あるのかな…」と感じることも多く、改善の糸口が見つからないまま迷走していた時期もあります。

そのような中で、どのように方向転換されたのでしょうか?、印象に残っている施策はありますか?

「採用活動もマーケティングである」という考えにたどり着きました。今は、スカウトの文面改善や媒体選定といった“点”の工夫に加えて、「候補者が企業を知る接点をどう設計するか」という“面”の戦略にシフトしています。社員インタビューを発信するなど、企業の中の空気感や価値観を外に見せる取り組みを始めました。結果として、カジュアル面談でも「話が通じやすい」「温度感が合う」など、効果を実感しています。

“働き方”ではなく“働く中身”を魅力として伝えたい

エンジニアにとっての「働きやすさ」はどのような点にあるとお考えですか?

まず「フルリモートで働ける」という点は非常に分かりやすい魅力です。北海道から沖縄まで、全国どこにいても業務が可能で、さらに深夜残業や長時間労働はほぼなく、働きやすさは当社の強みです。

技術的なやりがいや成長機会についてはいかがでしょうか?

「社会への影響を実感できる仕事ができる」ことは、もう一つの大きな魅力です。エンバーポイントのサービスは、大手企業を中心に利用されており、数十万人〜数百万人規模のユーザーにリーチしています。

マーケティングオートメーションの新サービス開発では、AWSやAI関連技術なども活用しており、新しい技術に触れる機会も豊富です。エンジニア出身の社長や、現場で“神”と呼ばれるようなスペシャリストの存在もあり、技術志向の高い方にとっては刺激的な環境です。

現場と一体になった選考設計が、採用の質をつくる

面接の場づくりや進め方にはどのような工夫がありますか?

一次面接では必ず人事が入り、カジュアルで話しやすい雰囲気をつくることを重視しています。アイスブレイクのために、はじめは趣味の話などから会話を始めて距離を縮める工夫もしています。

現場との連携を通じて、採用の質をどう高めていますか?

事前に「このポジションで確認すべきポイント」を人事から共有します。バックエンドエンジニアならどういう手法を求めているのか、どんな経験が必要なのかなどを明文化し、部門ごとに求める人材の要件をすり合わせています。また、候補者と現場メンバーが気軽に話せる機会(食事会や追加のカジュアル面談)も設けており、選考過程で「人」「組織」との相性をしっかり見極める構造になっています。

採用活動を通じて、今後どのような方向に進んでいきたいと考えていますか?

採用の現場で得た試行錯誤や、社内での取り組みの積み重ねを経て、エンバーポイントでは「採用活動のマーケティング化」を本格的に進めていきたいと考えています。単に人を集めるのではなく、どのチャネルが効果的なのか、どんなタイミングで興味を持ってもらえるのかを、より綿密に可視化・分析していくフェーズに入ってきました。

採用の体制や文化としても、変えていきたいことはありますか?

はい。これからは候補者との接点を“点”ではなく“面”で捉える採用活動を、より強化していきたいと考えています。たとえば、ブランディングやコンテンツ発信に注力しながら、応募数や選考通過率といったデータを綿密に分析し、改善を続けていく仕組みを整えたいと思っています。

また、社員自身が情報発信に関わる文化を根づかせていくこと、そしてエージェントに依存しすぎない内製型の採用体制を築いていくことも、大きなテーマです。採用を一過性の業務としてではなく、企業の成長と並走する“組織づくり”の一環として捉えていく。そんな姿勢で、今後も採用に向き合っていきたいと思っています。

編集後記

エンバーポイント社の採用活動には、華やかさよりも「着実さ」がありました。増員は控えめでも、採用設計は細やかで、現場との連携や候補者との向き合い方には深い試行錯誤が見受けられます。「採用もマーケティング」という視点で、施策を“点”から“面”へと展開しつつある彼らの挑戦は、まさに「安定と変化のバランス」を象徴しているように感じました。

この記事が、これからの採用活動に向き合う人事・採用担当者にとって、実践的なヒントや勇気のきっかけになれば幸いです。