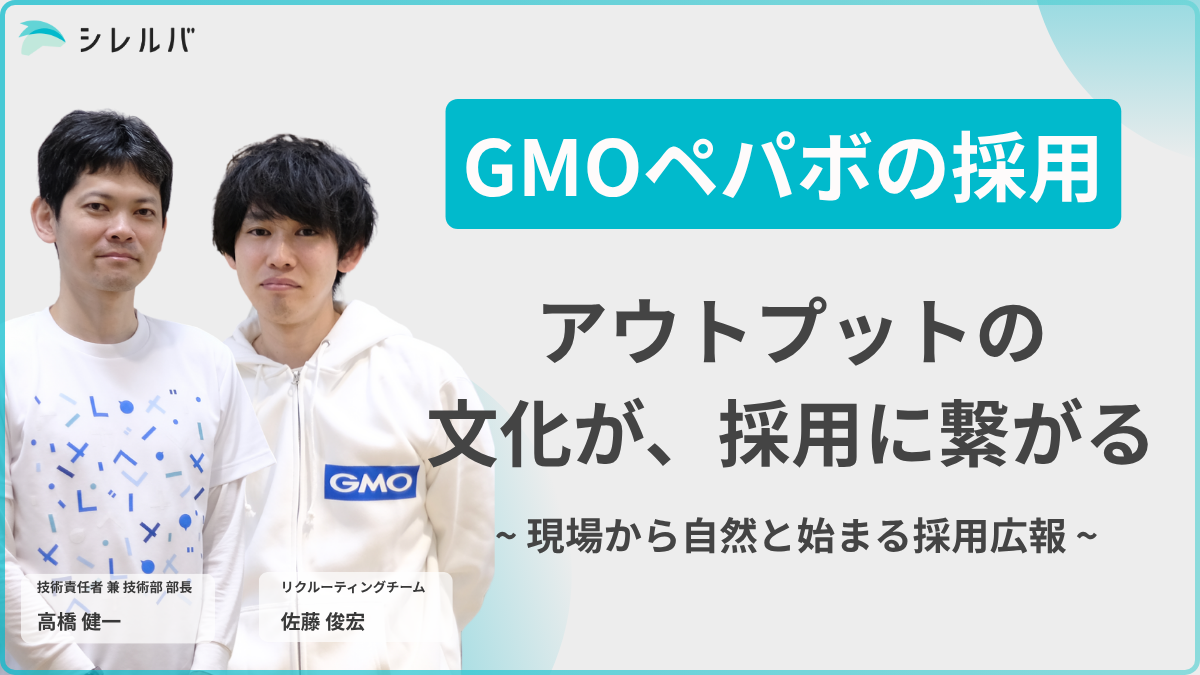

GMOペパボ株式会社

技術責任者 兼 技術部 部長

高橋 健一

2014年にソフトウェアエンジニアとして入社、2022年よりエンジニア組織の全社的な責任者である技術責任者に就任。GMOペパボのサービスを「もっとおもしろくできる」ようなエンジニア組織を作るために日々奮闘中。

HR統括部 HR統括グループ リクルーティングチーム

佐藤 俊宏

人事コンサルティング会社で人事コンサルタントとして勤務後、事業会社にて新卒・中途採用業務を経験。2023年にGMOペパボへ新卒採用担当として入社。2024年からは、エンジニアを含む全職種の中途採用や新卒社員向け研修の企画・運営も担当。

アウトプットや透明性といった言葉が並ぶ採用・組織論のなかで、それを本当に“日常の仕組み”として成立させている企業は、実は多くありません。GMOペパボ社は、そうした価値観を形式にとどめず、制度やカルチャーとして定着させています。

今回は、そんな文化がどのようにエンジニア採用に活かされているのか。技術責任者の高橋さんとHRの佐藤さんに、カルチャーフィットの見極め、制度との接続、そして現場が主導する採用広報の実践について伺いました。

採用市場の変化にどう向き合うか――“量から質”への現実的シフト

まずは、GMOペパボ社の事業概要について教えてください。

(佐藤さん)

当社は「もっとおもしろくできる」という理念のもと、クリエイターのアウトプットを支援するWebサービスを展開しています。代表的なプロダクトとしては、「ロリポップ!」「ムームードメイン」「カラーミーショップ」「minne(ミンネ)」などがあります。

(高橋さん)

もともとはホスティング事業からスタートした会社ですが、現在は配信者・VTuber支援、さらにAI技術を活用した新規事業など、支援対象の広がりとともに技術領域も拡張しています。既存事業を磨きながら、新たな挑戦に取り組んでいる段階ですね。

採用の状況について教えてください。

(佐藤さん)

近年の採用数としては少し抑えめになっていますが、生成AIや配信者支援などの新規領域をスケールしていくために引き続き、採用ニーズはあります。今年度は中途の比率がやや高めで、正社員エンジニアの採用目標は約10名ほどです。

(高橋さん)

エンジニア組織全体は100名規模で安定していますが、新しい価値観や技術を持つ人に参加してもらうことで、組織がゆるやかに変化していける状態を保ちたいと考えています。

中途エンジニアに求める人物像に変化はありますか?

(高橋さん)

単に「技術力が高い」というだけではなく、「カルチャーにどう馴染み、どう広げてくれるか」が重要になってきました。過渡期にある今だからこそ、変化を楽しめる柔軟性を持った方とご一緒したいですね。

(佐藤さん)

プロダクトだけでなく、チームや組織のあり方も進化しているので、「自分の技術をどう生かすか」だけでなく、「誰とどう働くか」にも意識を向けられる方を求めています。

“自ら発信する姿勢”が選考の出発点ーーアウトプット文化と採用基準の接点

どのようなスキルや姿勢を重視していますか?

(高橋さん)

エンジニアとしての技術スキルはもちろん前提にありますが、それ以上に「ものづくりが好きか」「自らアウトプットしているか」を重視しています。

GitHubでの活動履歴、技術ブログ、登壇、同人活動など、発信の形式は問いません。日常の中で試行錯誤しているかどうかを見たいんです。そこに、手を動かして考える人かどうかが表れるので。

(佐藤さん)

面接でも、「なぜそれを作ったのか」「どういう背景があったのか」といった動機や意図を丁寧に聞いています。成果物そのもの以上に、その人が何を考えてどう行動したかに、カルチャーとの接点が見えてきます。

実際の選考では、どのようにカルチャーフィットを見極めていますか?

(佐藤さん)

一次面接では、アウトプットの背景や学習姿勢をじっくり伺うようにしています。たとえば「どんな技術に興味があるのか」「困難をどう乗り越えたか」といった問いを通じて、その人の価値観や仕事への向き合い方を知ることを重視しています。

(高橋さん)

コードの書き方や技術はあとから学べることも多いですが、「どう考えてきたか」という姿勢は急には変えられません。その人のストーリーに耳を傾けることが、カルチャーフィットを見極めるうえで重要だと考えています。

“制度化されたカルチャー”が信頼を生むーーオープン評価と現場主導の採用広報

制度面でユニークな点があれば教えてください。

(高橋さん)

GMOペパボでは、人事評価を完全にオープンにしています。定量・定性の評価内容をすべて社内で閲覧可能にしており、誰でも他のメンバーの評価を見ることができます。10年以上続くこの仕組みは、評価プロセスの透明性を高めるためのものです。

驚かれる方も多いのですが、制度が定着していることや、フィードバック文化が社内に根づいていることもあり、大きな混乱が起きたことはありません。むしろ「透明であること」が前提となることで、互いへの信頼や建設的な対話がしやすくなると感じています。

(佐藤さん)

透明性があることで、評価される側の納得感や、評価する側の責任感も高まります。入社したばかりの方が驚くケースもありますが、「なぜこの人がこう評価されたのか」が可視化されていることで、成長の方向性を描きやすくなるのは大きいですね。

評価制度が採用にも影響していると感じますか?

(佐藤さん)

選考中にもよく質問されるポイントです。「実際にどこまで公開されているのか」「どう運用されているのか」といった話題が出ますし、こちらからも事前に説明するようにしています。

(高橋さん)

評価が公開されていることで、採用においても「自分で考えて動ける人」が自然と集まりやすくなっています。

“発信は特別なことじゃない”ーー現場から自然と始まる採用広報

発信文化が根づいているとのことですが、日々の業務の中でアウトプットがどのように位置づけられているか教えてください。

(高橋さん)

社内では「アウトプットは特別なものではなく、日常の一部である」という意識が強いですね。たとえば、ちょっとした気づきや業務上の工夫をZennで発信したり、社内のSlackチャンネルで共有したりと、気軽に発信する文化があります。そうした日々のアウトプットが、結果として社外の人との接点になったり、採用につながるきっかけになることも少なくありません。

イベントや発信については、どのような取り組みをされていますか?

(高橋さん)

私たちは、発信を単なる“広報手段”とは捉えていません。イベントも、「技術や文化を社会と共有する場」として向き合っています。たとえばRubyKaigiでは、GMOインターネットグループとしてのスポンサー参加に加えて、ブース企画や運営も現場のメンバーが主導しています。

社内でも、発表資料のレビューや登壇準備を先輩が支援する体制が自然とできていて、「アウトプットすることが当たり前」という空気があります。

(佐藤さん)

「GMO Developers Day」や「GMOホスコン」などのイベントも、露出を目的とするのではなく、文化を共有する場として設計されています。現場が関与することでコンテンツの解像度も上がり、結果として候補者との接点になっています。

イベント登壇をきっかけに、応募につながったケースもあるのでしょうか?

(高橋さん)

はい。実際に「○○さんの登壇を見て応募しました」という方も何名かいらっしゃいます。社内でも「この技術領域といえばこの人」といったように、自然と顔が浮かぶメンバーが育っていて、そうした存在が社外にも伝わることで、結果として採用にもつながっている実感があります。

そうした発信力のあるメンバーが社外にも認知されることで、組織としての信頼や安心感につながっているのかもしれません。狙って作るものではありませんが、自然とそういう流れができているのはGMOペパボらしさだと思います。

アウトプットと接点づくりでつなぐ、これからの採用活動

今後の採用の展望を教えてください。

(佐藤さん)

今後の採用活動では、「今すぐ働きたい人」だけでなく、「いつか一緒に働けたら」と思える方々とも継続的につながっていく土台づくりが必要だと感じています。タレントプールの整備やカジュアルな対話の場づくりを通じて、時間をかけて信頼関係を育てていきたいですね。

登壇やアウトプットが応募のきっかけになっているケースも増えており、社外から「あの発表を見て興味を持った」と声をかけていただくこともあります。そういった接点の仕組みづくりがこれからのテーマだと思っています。

(高橋さん)

発信は自然体で続けていきたいです。技術ブログも登壇も、「採用のためにやる」ものではなく、「今こういうことに向き合っている」というリアルを伝えることが大切だと思います。

社内にも「この技術といえばこの人」といったように、自然と知られている存在が育っています。そうした人が社外でも認知され、共感してくれた方が応募してくださる。狙ってできることではないですが、現場が日々アウトプットしてきた積み重ねが、今の採用の強みになっていると感じています。

人事や広報だけで完結するのではなく、現場のメンバーが自分たちの言葉で発信を続ける。その姿勢をこれからも大事にしていきたいですね。

編集後記

透明性を貫く評価制度や、現場が主導するアウトプット文化、そしてイベントを通じた接点づくり。いずれも、文化として語るだけではなく、仕組みとして実装されていることが大きな違いなのだと感じました。

それが採用広報においても、形式的な発信ではなく、現場メンバー自身が自然体で言葉を発している強さにつながっていました。カルチャーを守るだけでなく、広げる存在としての採用。そのあり方が、変化を楽しめる仲間と出会い続ける原動力になっているのだと実感しました。