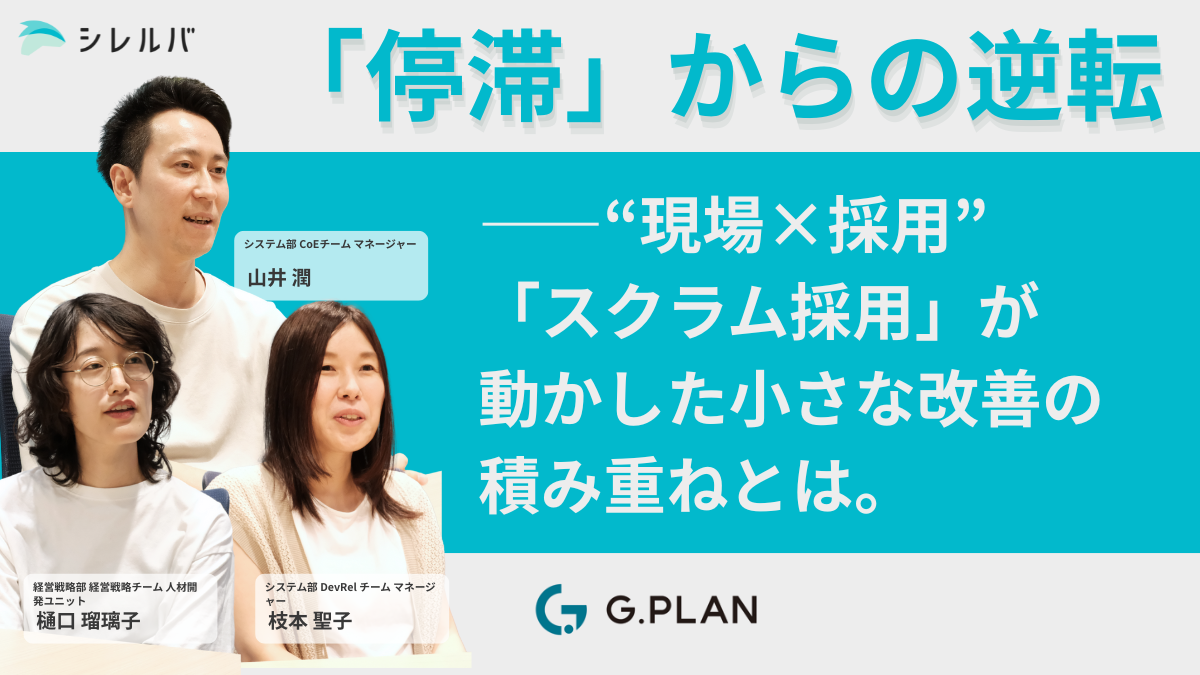

ジー・プラン株式会社

システム部 CoEチーム マネージャー

山井 潤

大学卒業後、SIerとしてWebシステム開発・マネジメント・エンジニア育成に従事。その後、商業施設特化のSaaS企業に転職し、SEからEMを経て人事へキャリアチェンジ。2025年2月、ジー・プラン株式会社に入社。エンジニア採用や育成、組織活性化をミッションに活動中。

経営戦略部 経営戦略チーム 人材開発ユニット

樋口 瑠璃子

大学卒業後から人事職を一貫して経験。中途採用・育成を中心に幅広い人事業務を担当。2024年4月、採用専任担当としてジー・プラン株式会社に入社。エンジニア採用強化を含む全社採用活動を推進。

システム部 DevRelチーム マネージャー

枝本 聖子

技術広報として、エンジニア組織や技術イベントの広報・発信を担当。その他、エンジニア採用にも関わっている。

一時は採用がなかなか決まらず、2年以上空席が続いたポジションも——。

ジー・プラン社が進めてきた採用改革は、特別な仕掛けよりも、小さな改善の積み重ねが中心でした。求人票の言葉選び、面接での伝え方、食事会での信頼構築など、“現場と一緒に採用をつくる”姿勢が、静かに停滞を動かし始めます。その変化は、どんな場面から生まれたのかお話を伺いました。

挑戦と拡張を続ける——ジー・プラン社の事業全体像

まずは、ジー・プラン社の事業概要について教えてください。

(山井さん)

ジー・プランは、企業のマーケティング課題を解決するソリューションを展開しています。創業事業は日本初のポイント交換サイトの運営で、累計会員数は700万人を超えました。現在は、口コミ・ランキングメディア、ポイントプラットフォーム、広告代理事業へと事業を拡大しています。また、社員のアイデアから新規事業が生まれることも多くあります。

社員のアイデアが事業になることもあるのですね。そうした動きが生まれる背景を教えてください。

(枝本さん)

当社には「やりたい人が声を上げれば挑戦できる」という文化があります。たとえば釣り業界向けのVTuberプロジェクトもその一つ。釣り好きの社員の雑談から始まり、経営陣も巻き込み、現在のVTuberという形に定まってからは半年で形になりました。初回配信は想定の3倍以上の視聴数を記録し、業界メディアにも掲載されました。

こうしたスピーディーな挑戦環境は、候補者にも「裁量の大きさ」を感じてもらいやすい材料になっています。

「採用が思うように進まない」——改善の起点になった転機

順調に事業が広がる一方で、“採用”の面ではどのような状況だったのでしょうか?

(樋口さん)

私が入社した2024年4月以前は、総務や人事が兼務で採用を担当しており、特にエンジニア採用は苦戦していました。採用数が目標の半分に留まることもあり、2年以上空席のポジションもありました。

そうした状況を改善するため、ジー・プラン初の採用専任者として加わり、まずは母集団形成や選考フローの改善に集中できる体制づくりから始めました。

(枝本さん)

そして、2025年2月には山井が入社しました。エンジニア採用のバックグラウンドを持ちつつ、現場のマネージャーとしても動ける人材だったことから、「採用と現場の橋渡し役」としても大きな期待がありました。

この2人が揃ったタイミングで、採用と現場の役割分担を明確にする体制を整備。採用担当は母集団形成に集中し、現場は評価や面接に専念する。そしてそれぞれの専門性を活かしながら、密に連携する。そんな流れに切り替えたことで、ようやく“止まっていた歯車が回り始めた”という実感がありました。

小さな一手が効いた——求人票と伝え方の改善

停滞から脱するために、最初に手をつけたのは何ですか?

(樋口さん)

求人票の刷新が最初の大きな取り組みでした。以前の求人票は、業務内容が淡々と書かれているだけで、それ以外の情報がほとんどなかったんです。候補者からすると「このポジションは何をするのか?」「ジー・プランではどんなことができるのか?」が見えづらい状態でした。

そこで、仕事内容に加え、開発組織の特徴やチーム構成、利用している技術、リモート勤務の実態、コードレビューの方針などを盛り込みました。また、業務説明の前に「私たちはこういう仲間を求めている」というメッセージを置くことで、ポジションの魅力やジー・プランらしさが伝わる構成にしました。

他にも取り組まれたことがあれば教えてください。

(樋口さん)

面接官研修を行いました。座学だけでなく、実際に面接を体験するロールプレイを行い、受講者同士で良い点は取り入れ、改善点はその場でフィードバックできるようにしました。研修では「面接をスキルの確認にとどめず、候補者をより深く理解する場にしてほしい」と伝えました。これまでの経験やそのなかでどんな行動を選んできたかを丁寧に聞くことで、候補者の強みや価値観が見えてくると考えています。

加えて、面接では会社からの質問が多くなりがちですが、あくまで「お互いの理解を深める場」であることは面接官に意識してもらうよう伝えています。そのため、面接チェックリストや質問例を作成し、進行の型を整えることで、候補者に会社の雰囲気や日常のエピソードも伝わる仕組みにしました。形式的なやりとりだけでなく、会社側からも良い面だけでなく、課題や大変な点についても正直に話しをすることで自然な会話が生まれ、結果として会社は候補者の人物像をより深く知ることができ、候補者も職場のリアルな雰囲気を感じ取れるようになったと思います。

オフィスを離れて本音に触れる——社長の失敗談で内定受諾!?

選考において、ジー・プラン社ならではの工夫はありますか?

(山井さん)

最終面接後にカジュアルな食事の場を組み込むようにしています。書類選考や面接でのすり合わせを終えたあと、最終候補者の方を囲んで、社長や役員、そして現場のリーダー層が一緒にコミュニケーションを取れる場を設けています。

形式ばった場ではなく、ラフな雰囲気を大切にしていて、話す内容も「キャリアの話」や「技術」ではなく、「事業のこれから」や「組織のありたい姿」など、より抽象度の高い、でも本質的なテーマが多いですね。

なぜ、食事会という形式を選んでいるのでしょうか?

(山井さん)

やはり“この人たちと働きたい”と思っていただくには、候補者の方が、よりパーソナルな部分を感じられる体験が重要だと思っています。面接の場ではどうしても評価する/されるという構図になりますが、食事の場ではそれがフラットになると考えています。

さらに、あえてオフィスを離れることもポイントです。会社の会議室では自然と緊張感が漂いますが、外の空間なら肩の力も抜けやすいので、本音や人柄が出やすいと感じています。

印象的なエピソードがあれば教えてください。

(山井さん)

ある候補者との食事会で、社長がこれまでの挑戦や失敗談を赤裸々に語ったところ、候補者も「実は自分も似たような経験があって…」と自身の思いを話してくれました。さらに「その課題があるなら、自分がそこに貢献できます」と言っていただき、後日「あの食事会で気持ちが決まりました」と内定承諾をいただいたんです。この出来事は、食事会という形式が持つ力を強く実感させてくれました。

さらに参加した現場メンバーにとっては、「採用に自分が関わっている」という意識が高まり、組織全体の採用力向上にもつながっていると感じています。

“人事と現場が同じチーム”という感覚

会食のような取り組みも含め、現場の関わりがかなり深い印象を受けました。現場と人事の連携体制について、もう少し詳しく教えていただけますか?

(樋口さん)

山井は人事とエンジニアリングマネージャーの両視点を持っているため、「現場がこう言っているから」「人事の都合でこうしたい」といったズレが起こりにくく、要件や選考基準もスムーズに議論できます。

(山井さん)

そうした一体感が生まれたことで、現場も採用を“自分ごと”として捉えるようになりました。「自分たちが採用したい人をどう迎え入れるか」を真剣に考えるようになり、面接官の姿勢も変化。Slackでのフィードバックも迅速に回るようになり、選考全体がより“共創的”になってきたと感じます。

小さな改善が組織を動かす——積み重ねが生んだ成果

現場との連携が強まったことで、取り組みの精度やスピードにも変化が出てきたのではないでしょうか?改めて、ここまでの採用改革を振り返って感じていることはありますか?

(山井さん)

個人的に一番感じているのは、「一発逆転」のような魔法の施策はなくて、「小さな改善の積み重ねこそが変化を生む」ということです。やり続けることが大事ですよね。求人票の1文を見直す、スカウト文に一工夫加える、エージェントへの説明資料を少しアップデートする——こうした小さな改善を地道に繰り返すことが、やがて大きな成果につながっていきました。

特に印象的だったのは、あるポジションで長らく応募がなかった求人に、少し表現を変えて現場メンバーの声を加えただけで応募があったこと。些細な違いでも、候補者には大きな影響を与えるのだと実感しました。

(樋口さん)

そうですね。採用って、派手なアクションよりも、どれだけ候補者視点に立てるかが問われる仕事だと改めて感じています。

たとえば、面接の日程調整ひとつとっても、対応が遅れれば「この会社は雑かも」という印象につながってしまう。一方で、丁寧なメール一通が「信頼できる会社だな」と感じてもらえることもあります。

“候補者体験”という言葉が最近よく使われますが、その本質は「一人ひとりと真摯に向き合う姿勢」なんじゃないかなと思います。

次の一手は採用ブランディングの強化——ジー・プランという“らしさ”を伝えるために

今後の採用の展望について教えてください。

(樋口さん)

採用ブランディングを強化したいですね。これまでは、求人票やスカウトなど直接的なアプローチが中心でしたが、今後は「間接的な接点」を増やしていきたいと考えています。たとえば、社内での働き方や技術イベントの様子など、日常の空気を届けられるような情報発信を、noteやSNSを活用して強化していきます。

候補者の方に「なんとなく、ジー・プランって良さそうだな」と感じてもらえる“第一印象”の入口をつくる。それが今後の目標です。

(山井さん)

あとは、現場のエンジニアやマネージャーが自ら発信する取り組みも増やしていきたいですね。「広報活動は人事の仕事」という意識から「自分たちの言葉でチームを伝える」文化へシフトしていけると、もっと良い採用につながると思っています。

技術的なチャレンジ、組織としての進化、そして何より“人としての魅力”——それらを伝えるために、採用と広報と現場が一体となって動いていける組織にしていきたいです。

編集後記

ジー・プラン社へのインタビューを通して印象的だったのは、人事もエンジニアもチームの垣根を越え同じ目標に向かって、一歩ずつ着実に積み重ねていく姿でした。

求人票の言い回し、面接での伝え方、Slackのフィードバックフロー、エージェントとの接点──一つひとつは小さな改善ですが、それを根気強く積み重ねたことで、停滞していた採用が少しずつ動き出したのだと感じます

また、最終面接後の食事会のような同社らしい取り組みも含め、候補者との信頼関係を丁寧に築くスタイルが印象に残りました。採用を通じて、組織文化やチームの空気感を伝える。その丁寧さこそが、変化を後押ししているのだと思います。